在美国普遍比较大农村的中部地区,堪萨斯城的纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆(Nelson-Atkins Museum of Art)可以说是独树一帜,特别是它以中国艺术为主的亚洲收藏部分,更是在美国屈指可数。有这样的博物馆在四小时的车程内,自然是让我到美帝的第一天就开始心痒痒。几个月前找了个周末杀过去,好好地在博物馆里泡了一天,那种满足感……就好像一个人吃掉了10块Popeyes的炸鸡……终于看到它的门面时那个激动哦……

说起来,纳尔逊-阿特金斯的中国藏品和一个人有着密切关联,这个人就是劳伦斯?施科曼。劳伦斯读高中时就开始痴迷于中国和日本艺术,1930年,他在哈佛毕业,后通过当时刚创立的哈佛燕京学社来到中国。不过他在游学之余还有一件土豪的爱好——那就是买!古!董!要说那个年代对文物买卖的监管还是相当薄弱的,所以不但国内市场的流通十分庞大,老外过来淘宝也是络绎不绝。几年间,小劳凭着自己的“专业素养”和厚实的家底,淘走了一大批绘画、雕塑、瓷器和家具……几年后,他在这里碰到了当时哈佛大学的教授、纳尔逊-阿特金斯博物馆的筹备人之一的兰登?华尔纳,后者又从博物馆方面为他提供了大量资金。劳伦斯的收集,也成为了现在博物馆中国藏品的主体。

这里的中国艺术品中最抢眼的是两个部分,一是墓葬艺术,另一个是宗教艺术(其实还有书画,不过一般不拿出来)。“墓葬艺术”作为一个单独的门类出现在中国艺术史中还是一个很新的概念,从这里也可以看出纳尔逊-阿特金斯独到的眼光。在其他人都热衷于购买中国的青铜器和瓷瓶子时,纳尔逊-阿特金斯就开始收集墓门、画像砖、石棺这些看似不起眼的东西。其藏品之精美,如今放在国内任何一个博物馆都是镇馆之宝的级别。

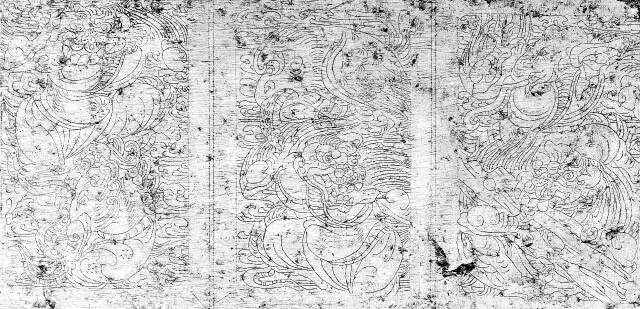

墓室砖,西汉(公元前206-公元9年)

第一组墓室砖为一对,原本位于一个墓室的门楣上。至今有一块上还保留了部分彩绘。龙在墓室中既是守护神兽,也可能起到引导灵魂升仙的作用。

其中一块的特写

另外这一组也是西汉时期的墓室砖。这种大块的空心砖是当时建造墓室的流行材料,价格上也比石材要优惠。老虎和鸟可能是表示方位的白虎和朱雀,下面那块中心的树可能是扶桑,两边执着戟状兵器的可能代表着墓室的护卫。

其中两块的特写

墓室砖(石),东汉(公元25-220年)

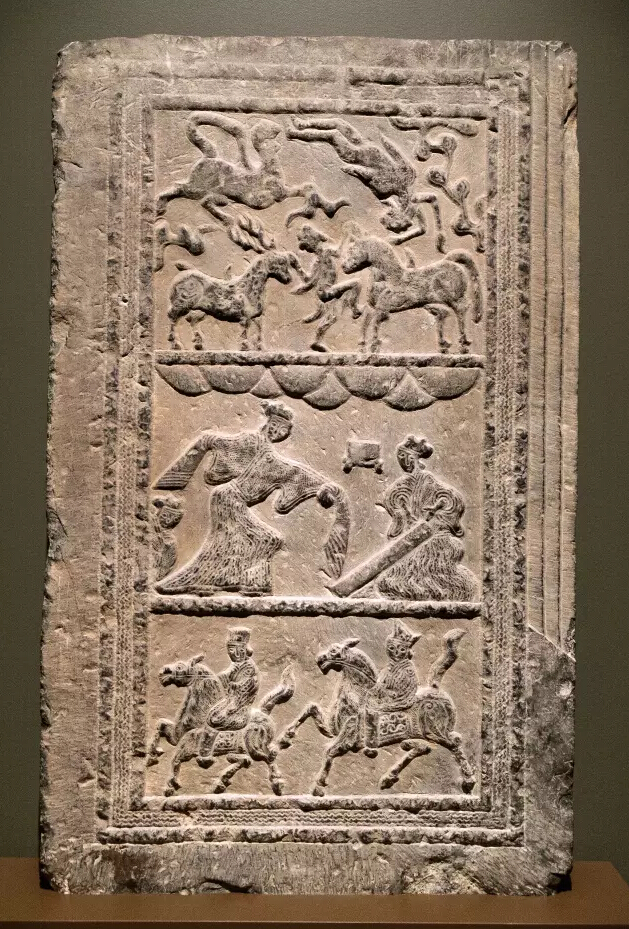

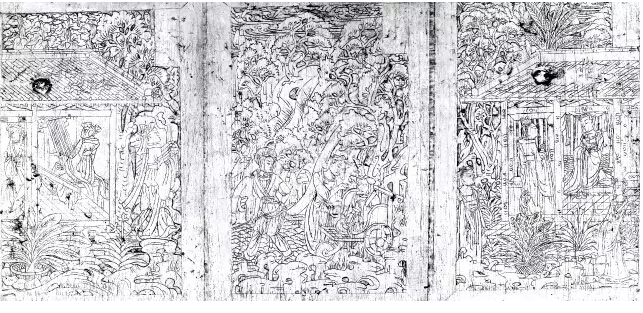

下面是两组东汉时期的墓室砖石。第一块是汉代代表性的画像石。汉代画像石不但时间跨度大,地域分布也很广,形成了许多各具特色的中心。这块画像石分成三个场景,第一幅画面可能是仙人和神兽(老虎、带翼的鹿和马、同样带翼的人);第二幅表现的是乐舞场面;最下方则是骑马出行,这些都是汉画像石中的典型元素。汉代人的死亡观念是二元的,一方面相信死后灵魂会“升仙”,所以墓室中会表现出神仙异兽这些祥瑞的东西;另一方面他们也相信死后还有一部分会延续和生前基本一致的生活,所以墓葬中又会有许多和日常生活类似的场景,如宴饮、歌舞、出行等。也正是在这样的思想下,墓室成为了一个微缩的宇宙观,最高层为“天”和统治四方的神灵,中间是灵魂可以去往的仙界,而最下面(被认为是地底下)就是亡魂存在的世界。

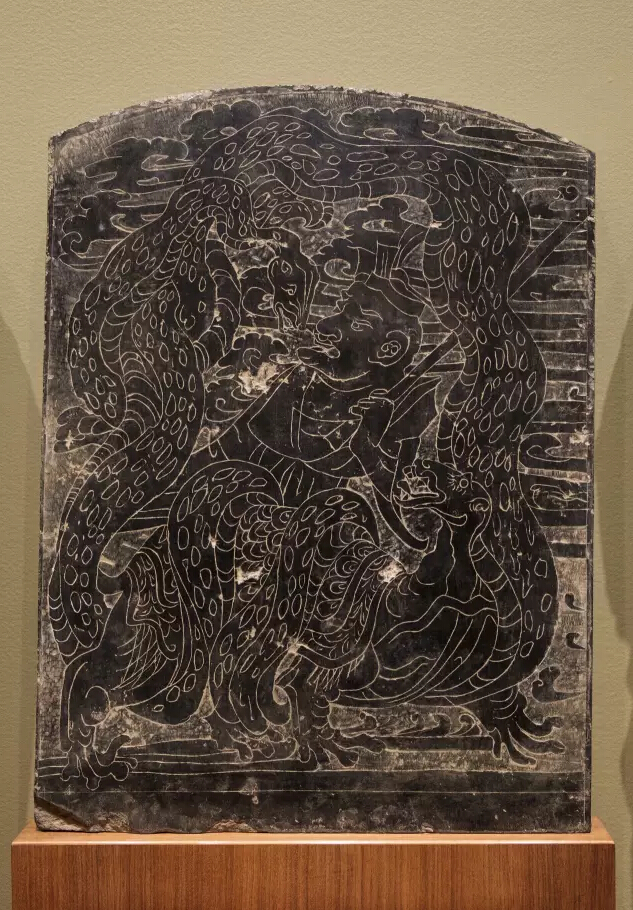

这块烧制而成的墓室砖则因其突出的巨大神兽造型而显得更加威严。其上方模仿了建筑的屋檐造型,可能是用于墓门处。仔细看表面的模印,还能看到钱币、怪兽和车马。

铜铺首,汉(公元前206-公元220年)

铺首是中国建筑中一个颇具特色而且经久不衰的装饰,这个铺首可能用于墓葬,也可能用于当时的宫殿建筑。后来这个衔着环的家伙渐渐被“龙生九子”中的“椒图”代表了。

看过几样两汉墓葬的建材之后,我们再来看点墓里面的随葬品。

双儿罐,战国-汉(公元前475-公元220年)

这个造型奇特的罐子产自四川地区,在墓葬中到底起到什么作用还真不清楚。

博山炉,西汉(公元206-9年)

原型就是个普通的熏香,一旦焚起香来烟气缭绕,自然很容易让人联想到仙境。或许就是在这种联想下,博山炉大都被做成仙山的样子,有时还能看到各种瑞兽时隐时现,这种与升仙的联系也让它出现在了墓葬中。

陶制建筑明器,东汉(公元25-220年)

在汉代,用陶制作的建筑明器在墓葬中屡见不鲜,这座三层的陶楼就是其中的代表。这种多层阁楼(或称重楼)在先秦就已出现,最初可能是用来贮藏粮食或瞭望警戒用的。在佛教传入中国之后,正是在和这种建筑形式结合的基础上,形成了独具中国特色的塔。

不过要说明的是,这个东西毕竟是墓葬中的明器,很有可能带有一定夸张的成分,有些陶楼的规模远远超过了当时技术所能达到的高度,所以不能完全用来作为衡量当时建筑结构和建造能力的依据。不过一些细节的地方,例如对屋檐和屋顶结构的处理,还是能为我们研究建筑史提供一些参考。

另一个陶楼,可以看到其上的彩绘保留得相当好。

除了陶的屋子和塔楼外,用陶制作的小型生活配套设施也是当时墓葬中的常用明器。其中最常见的要数陶制的猪圈,羊圈出现得略少,估计是和中国人吃羊肉少有关——羊在古代一般是用来产毛的。

陶制托盘,东汉(公元25-220年)

这件托盘很好地体现了明器的概念。上面彩绘不是烧上去的,而是后期画上去的,所以一碰会掉,几乎不可能被实际使用,所以它很可能是作为一件明器出现在墓葬中,而它想要山寨的估计是更贵重的漆器。至于它上面的图案,除了有人在供奉,还有猪、羊、鸡、鸭,这些都表现了希望死后可以继续衣食无忧吃喝不愁的美好愿望。

石棺床,北魏(公元386-535年)

魏晋南北朝是个纷争不断的年代,但由于大量的民族融合,加上外来文化的导入,使得这段时期的思想、文化和艺术上都产生了一些前所未有的新突破,这种思想观念的转变也必然会影响到人们的丧葬,所以我们看到一些前所未见的葬俗和葬具在这个时代集中出现。

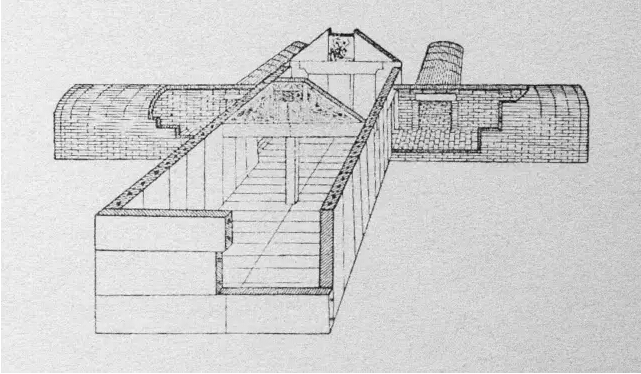

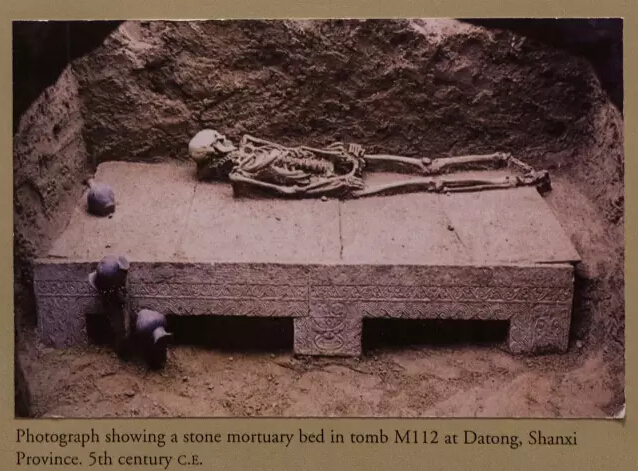

这一件看起来像是一个石板床。但是参考新出土的墓葬(譬如下面这个山西大同南郊北魏墓群M112),可知这其实是一个石棺床。像这样把尸体直接陈放在石床上的墓葬方式之前也是没有过的,现在被认为是鲜卑人的特殊习俗。

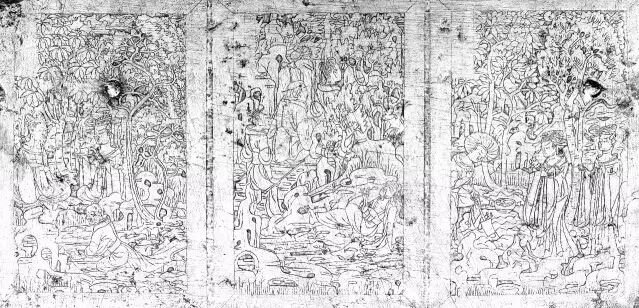

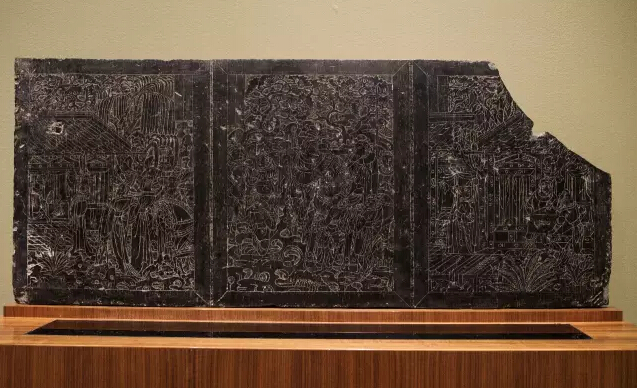

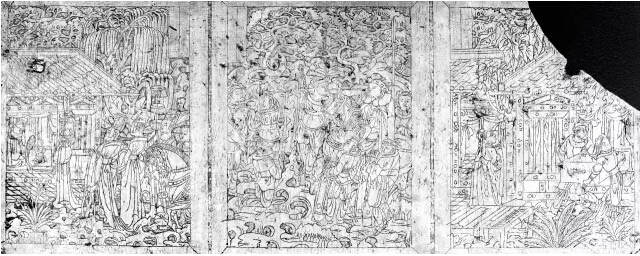

孝子石棺,北魏(公元386-534年)

这件石棺则体现了外来民族和汉族文化融合的结果。这三块石板名气很大——被称为“孝子石棺”。关于这个石棺,有兴趣的可以看看这个短片。

如今这个石棺留下的是两块侧板和一块前面板。面板是一个貌似神仙和玄武的形象。

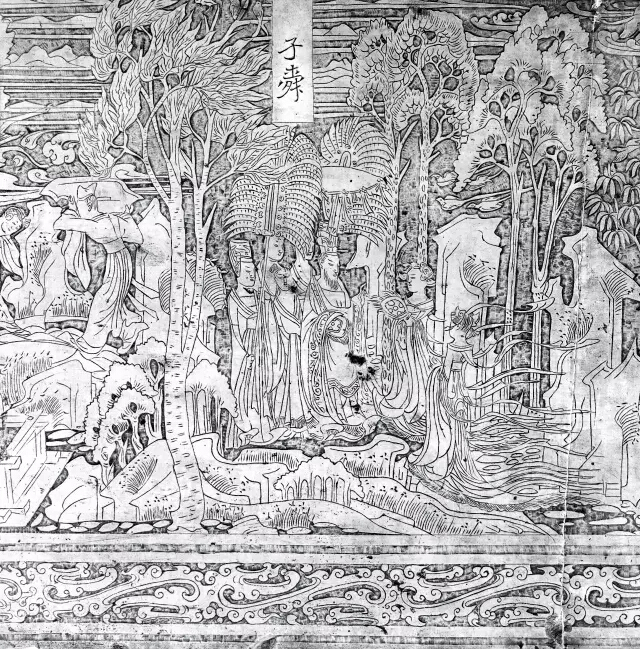

最值得关注的就是这两块侧板了。每块上面都是三个孝子的故事。

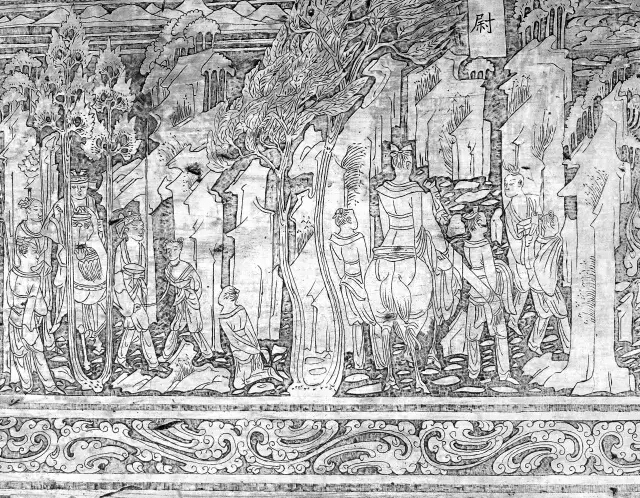

先看这块,从左至右分别是孝子王琳(尉)、蔡顺和董永。

孝子王琳(尉)故事

孝子蔡顺故事

孝子董永故事

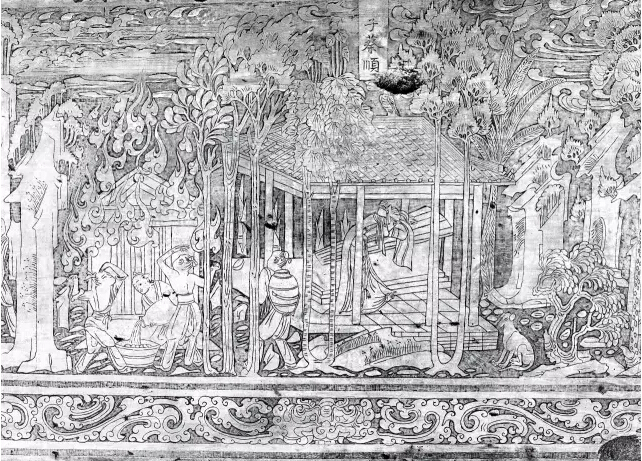

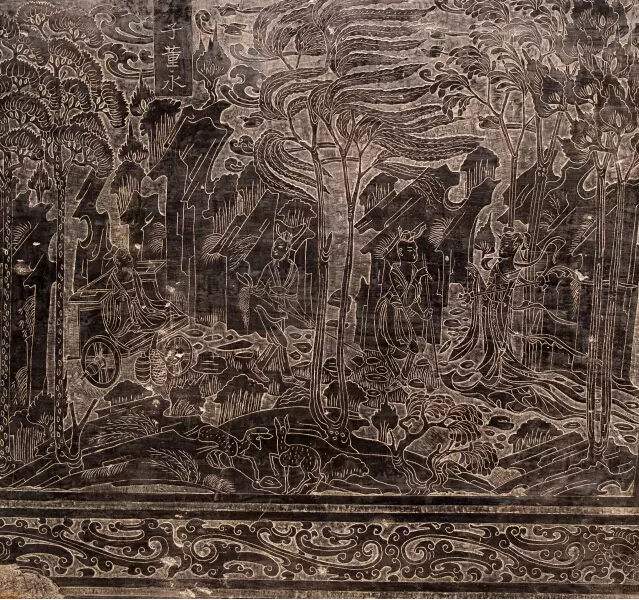

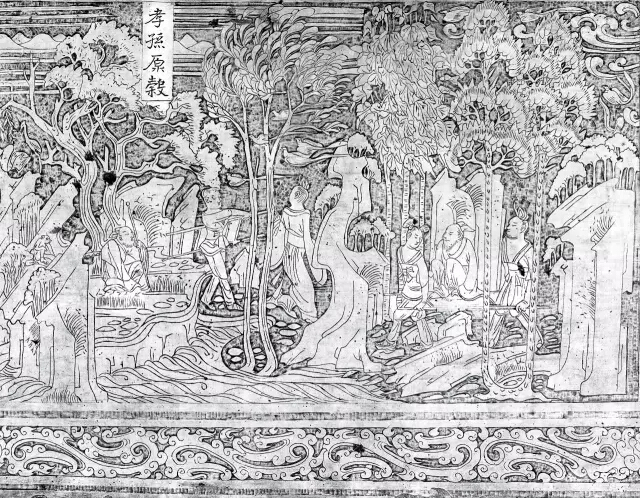

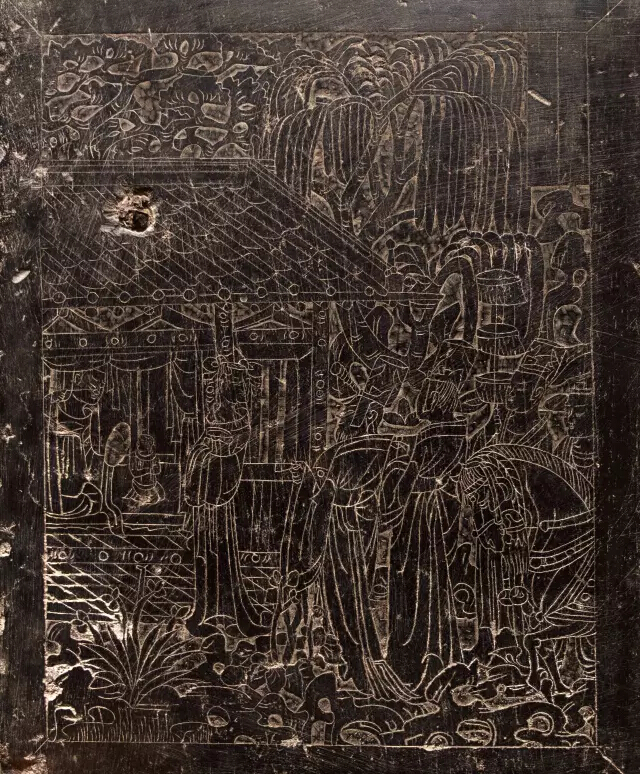

这一块上同样是三个故事,出场的分别是孝孙(原榖)、郭巨和舜。

孝孙(原榖)故事

郭巨故事

舜帝故事

虽然这组石刻从本质上说只是葬具,并不是真正意义上为创作而创作的艺术品。但是它的艺术价值无疑是相当高的。流畅的线条感,惟妙惟肖的人物造型,自然过渡的叙事手法,繁复精美的装饰风格,都体现了那个时期中国绘画应有的高度。也因为那个时期的纸质绘画如今无一留存,才让这些在地下沉睡了千年的石板更显珍贵。

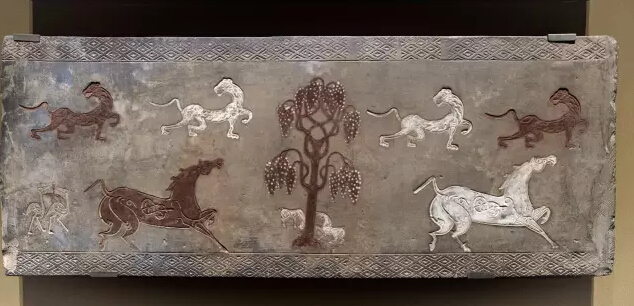

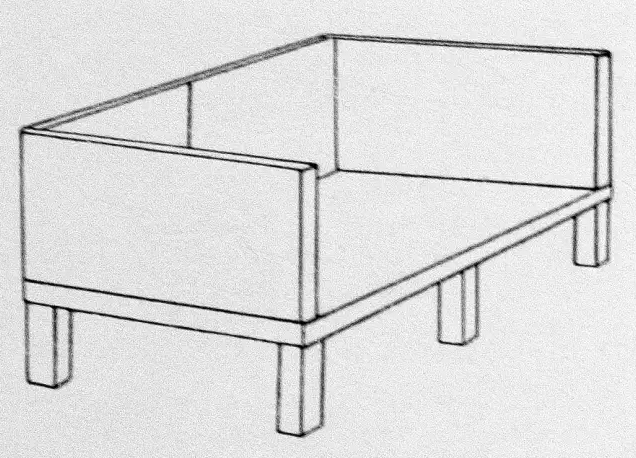

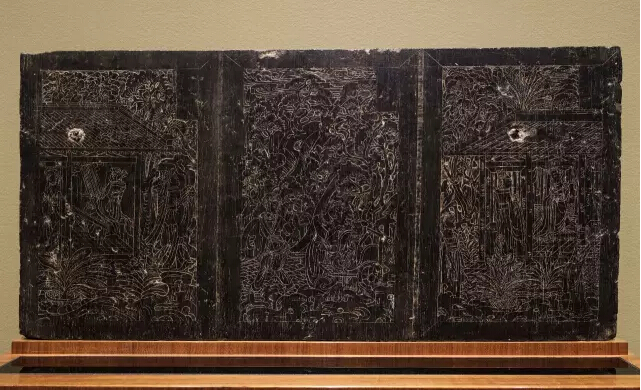

围屏石榻,北齐(公元550-577年)

“塌”作为坐具出现在汉朝时期,不过石头的塌出现在墓室中则是流行于北齐和北周时期的粟特人中。按照现在发现的其他出土资料来看,这个榻的功能很可能类似之前的石棺床,是用来放置尸体的。在这件东西上我们也看到了至少三种文化形式融合的迹象——粟特人特殊的葬俗、汉人的高榻、以及类似屏风画的装饰手法。

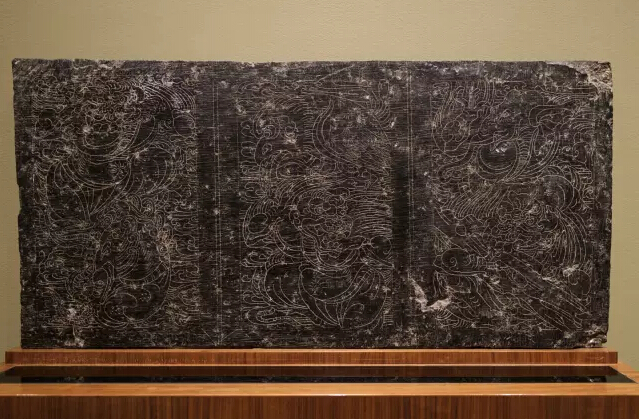

一块石板上是三个神话动物形象(为了便于看清楚做了个反色)。

另外三块石板都是人物,题材同样来自孝子和列女的故事。

其中一个故事的特写。

墓门及镇墓兽,北朝(公元368-581年)

这组展品——拱楣、墓门、镇墓兽本非一套,不过都出自北朝,组合在一起很好地表现了当时一个墓葬“门面”大致的样子(门上刻的一对狗很可能是近代附上去的)。无论是供楣上的怪兽,还是门上的武士和铺首,以及一般安置在墓葬外神道上的石刻,无不是在守卫着一个不愿被打扰的地下世界。

墓葬陶俑,南北朝(公元420-589年)

俑是另一种重要的墓葬明器。它最初肯定是用来代替人祭的,也正因为这段黑历史,孔子特别反对使用俑,觉得这种嗜好仍然带着原始野蛮的血腥味(“始作俑者,其无后乎。”)。不过人民永远有低俗趣味的权利,所以俑这个东西禁是禁不掉的。从秦始皇的兵马俑坑到汉景帝的阳陵,这种习俗就一路延续到了南北朝时期。

第一套是完整的“乐队俑”。

“杂技俑”

镇墓兽大概可以算是另一种俑,这种俑不是用来提供娱乐,而是用来做好墓室安保的。其中狮子这个东西从印度传到中国之后就广受欢迎。另外,我们在考虑墓葬时一定要注意它大多不是一种高雅艺术,而是符合老百姓品味的东西,所以中国墓葬中的雕塑和古希腊古罗马的大理石人体在诉求上就是不同的。

墓葬陶俑,隋唐(公元581-906年)

隋唐开启了中国新的大统一帝国。这时期的器物也确实体现了一种新时代的气度和胸怀。唐代最典型的墓葬陶器就是唐三彩。这里选择的几件虽非典型的三彩陶,但在造型上都各有可圈可点之处。第一件是一头骆驼,骆驼最早来自西域,被看作是丝绸之路的标志。在这件“作品”上,工匠对于瞬间姿势的把握非常到位。

来自中亚的胡人和骆驼的搭配体现了这个新时期的对外交流,这个哺乳中的胡人妇女或许更是体现了当时相对开放的思想。

在汉代的墓葬中就经常出现马车,不过牛车倒是南北朝时期才兴起的。究其原因很难说,有人认为这是因为牛车成本更低,不过也有学者的观点正好相反,他们通过这些相对更考究的牛车明器得出牛车更显阔气的结论。

墓葬瓷瓶,南宋-元(公元1127-1368年)

这属于一对典型的为墓葬特制的瓷器。最顶上的一对仙鹤象征着永生。下方表现的是墓主人跟随着两条龙(其中一条的头是虎头)去往仙界,最下方是一圈守卫的武士。两个瓶子可能分别象征着阴和阳(魂和魄),可见几千年间虽然融合了许多新的意识形态和表现手法,但是汉族传统丧葬观念的核心依然延续着。

定亲王陵墓建筑附件,清(约公元1750年)

神道石刻,东汉(公元25-220年)

最后这又是一对混搭风。原本贴在建筑上瓷砖来自清朝定亲王,也就是乾隆的长子永璜的陵墓。那对神道石雕则来自东汉,一般把这种带翼的神兽被称做石“辟邪”(也有“天禄”和“辟邪”成对的,头上一个角的是天禄,俩角的是辟邪)。两汉时是神道石雕的启蒙期,这个时期的造型带有一种特别的灵动感,真得能让人联想起仙界。

神道石刻

不过抛开这样的时代风格,我倒是挺欣赏博物馆的这种“错配”的,这似乎在提示我们,中国的墓葬艺术并不是一个特殊时代的产物,而是一种延续的、可以自成体系的风格。即使相差了一千多年的两件器物放在一起,即使属于两个先后在这片土地上建立政权的不同民族,即使伴随着时代发展和文明融合各种新思想不断地进入中国人的视域,但当我们审视类似墓葬这样一个文化的载体,依然可以感受它所体现的文化是如何历经千年而绵延至今。墓葬艺术中体现了最直接、最世俗的文化观念,也提示了传统是如何跟随人群的迁徙和社会的沿革而兼容并包,生生不息。

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表雅昌艺术网的立场,也不代表雅昌艺术网的价值判断。

注:网友评论只供表达个人看法,并不代表本网站同意其看法或者证实其描述

责任编辑:程立雪 010-80480998-799clx@artron.net

Copyright Reserved 2000-2025 雅昌艺术网 版权所有

增值电信业务经营许可证(粤)B2-20030053广播电视制作经营许可证(粤)字第717号企业法人营业执照

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

网络文化经营许可证粤网文[2018]3670-1221号网络出版服务许可证(总)网出证(粤)字第021号出版物经营许可证可信网站验证服务证书2012040503023850号