浅谈宋朝时期山水绘画的风格演变

张蔚然

摘要:两宋时期的全景山水画,从宏伟气势的等级秩序布局,到更接近观者视觉经验的透视法;笔墨皴法由繁复到简化;画面构成由“实有”至“空无”。空间引入时间的维度,增强意境的深度。

关键词:布局、视角、时间、空间、笔墨、意境

中国古文字的“山”便由三个三角形组成,是人们最初对山的具象认识,是复数的层叠的“山”。这些三角形的高低错落的排列,丰富与简化的造型图示,拉开了中国山水画的创作序幕。唐人说画山水是为了“使远者近”。两宋时期,山水绘画的风格演变,则是“从可远望者,变成可近游者。”从北宋的“大山堂堂”到南宋的“深远、迷远、渺远”,经历了漫长的演变过程。

①

一.北宋到南宋山水画的构图演变

导致构图变化的最主要因素是视角的变化,折射出观念的变化。中国山水画的历史,更是人与自然、人与宇宙的观念意向的变迁。

- 布局的变化

(1)北宋时期

北宋伊始,巨碑式山水构图,推论受到隋唐时期佛教经变图的影响。两者都以水平和垂直交叉的画面中景为世界中心。缩小前景,放大中景,使得中景更近于观者,而前景似乎退于更远。例如敦煌莫高窟的第271窟的《观无量寿经变》

②,画面的正中(中景)安立一尊大佛,大佛所在即是宇宙中心,大佛的前景众神与布景的体积小,地位低;大佛的中景左右两侧众神位体积变大,远大于前景伎乐天女;大佛背后的宝殿,雄伟建筑更烘托大佛体量。

《观无量寿经变》

荆浩《匡庐图》

纵观北宋时代的山水画布局,郭熙总结说“上留天之位,下留地之位,中间立意定景”

③。同样的十字构图方式的北宋全景山水画。例如范宽的《溪山行旅图》

④,中景有巍峨的高山顶立,矗立在画面正中,壁立千仞,庄严端正,两侧山峰树石,均小于主峰,依次排列。前景山脚处,巨石纵横,庙宇隐现,溪流湍急,再近景大石突兀,一队旅人正在山路上艰难地行进。与敦煌壁画中同样的缩小前景,放大中景的构图极其相似,最终形成远景与近景互幻互移的景象。

范宽《溪山行旅图》

郭熙在《林泉高致》

③中的描写“大山堂堂,为众山之主,所以分布,以次冈阜林壑,为远近大小之宗主也;其象若大君,赫然当阳,而百辟奔走朝会,无偃蹇背却之势也。长松亭亭,为众木之表,所以分布 ,以次藤萝草木,为振掣依附之师也,其势若君子,轩然得时,而众小人为之役使,无凭陵愁挫之态也。 ”

可见北宋时期,山水画的景物排序,如君臣主宾之礼仪。努力在画面上追求显现天地之无限、宇宙造化之壮观。把峭峰主体置于“层峦叠障”的中景状态,用形象的大小对比,渐层推移来形成空间结构的宏大。北宋山水画画面构图大都作此布局安排,状物高于达意,是一种“平正安稳”的气势。

(2)南宋时期

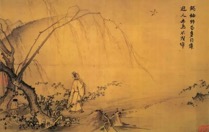

山水画进入北宋末期转入南宋,布局由“全景构图”变化为“裁角构图”。南宋画家放弃北宋以来以主峰为中心的高山激流式构图,而采用“平远”取景,去其繁章,将画面截成浓缩的一隅。远景展示了广阔的空间,近景树石则入微可观。如李唐的《清溪渔隐图卷》

⑤,构图上不是群山直立,地面水平,而是采取近景的一角,物像前后层层交织。南宋的马远、夏圭采用“一角”、“半边”构图

⑥,更接近于焦点透视的“凝神观照”

⑦。画面的重心偏离正中,景物置于一角,对角另一面则为开阔画面的留白,如此对角线构图加以由近及远逐渐淡化的表现手法,形成可观照的暗示的空间。

北宋全景多等级秩序布局,可见宏伟气势。南宋山水以近大远小的透视法布局,更接近观者的视觉经验。

马远《山径春行图》

2.视角的变化

(1)北宋时期

敦煌经变画与北宋全景山水都可称为“全视角”观,所谓“全视角”就是人在同一个时间和空间点上,能看见一个物体的三个以上的多个面。

分析敦煌经变图中,前景众神为俯视角度,视线移至中景大佛与楼阁殿宇,又变成了仰视角度。这是一种全知的视角,以大观小,视角的变化,也寓意着等级制度的区分。

对比范宽的《溪山行旅图》

④中央磅礴的高山仰止,同样并没有全部处于仰视角度,这是一座全方位的高山,同时具有“仰视和俯视,近看以及远观”。一块巨嶂主峰,雄厚无比,山脚卷起蔓延的云雾,把前景丘石与树木,相隔开来。前景为俯视的山体,慢慢移动平视,再到主山峰的仰视。如此高远的全景山水似乎也是借等级礼仪赋予山水庄严的程序。

可见两者同样的多维度的视角变化来描绘宏伟的超自然景观,都同时传递了精神意向和等级秩序的观念性。

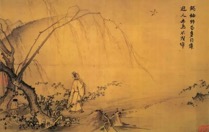

(2)南宋时期

如果说北宋时期的绘画是从宏伟超然的“神”的角度出发,强调“宗主性”。南宋绘画的视角,则是推移到从人的角度出发,画面可以表现出更接近观者真实视角的透视,自前而后,由近及远。南宋画家已经可以处理平视角度下复杂的前后关系,不但可以远观,甚至可以进入。利用形象的多变性,用树木曲折变化穿插来组成画面,然后在构图基础上对局部景物加以突出,留以更多的留白空间伸向旷远宁静,以表现南宋山水对片断景物的抒情达意。

李唐《江山小景》

李唐《万壑松风图》

南宋小景山水,从人的视角出发,从等级制度走向透视真实还原山水的本来面目。

二.空间与时间维度

全景山水画常常把中景和远景拉近,这是为了引入时间维度,山水画的核心主题是时间和空间的统一。如果说北宋以大山堂堂、平正安稳的山水画,是定格的永恒寂静的“师造化”

⑧。南宋山水则用简约的几抹淡墨,大量留白空间的静谧,绘制无限的时空。

北宋前期,全景山水长卷主要采用水平排列景物法,景物由远及近,斜向错开排列,具有空间纵深感。一切山石、建筑、水岸都是水平状态,获得时间和空间的统一秩序。

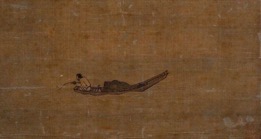

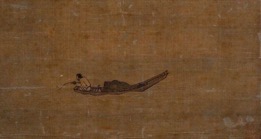

南宋截角构图是空间艺术的构图,山水通过疏密、虚实的对比,画面景物以少胜多,隐现参半,留给观者更多的是空白。如马远《寒江独钓图》

⑨,烟水迷茫,江天空阔,寒意萧瑟如诗境。正因为北宋晚期和南宋山水画重视印象与氛围,才有例如梁楷《泽畔行吟图》

⑩的“迷远”, 夏圭《四景山水》11中所现的“渺远”。而“迷远”、“渺远”更暗示了空间以外的时间的流动。

马远《寒江独钓》

三.笔墨的演变

宋朝时期,绘画已经发展与成熟,具有固定的表现形式。通过笔墨的,皴、擦、点、染、飞白、积墨、破墨,这些表现技法,来达到空间、体积、光感、质感的表现效果。

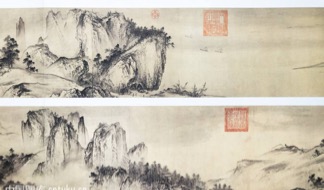

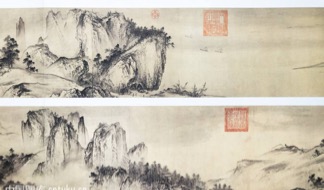

北宋早期绘画,是千万笔的积累而成,南宋则逐渐将画面从细密繁复的笔墨,变为简笔、单纯化的形式。“破墨、飞白 ”这些词语的出现,反映出绘画方式由线性符号的层层叠附、堆积塑性,逐渐走向了面性符号的涂绘。这里所指的符号,就是笔墨的皴法,如果用构成理论“点线面”的审美法则分析这些笔墨。那么“雨点皴”就是点皴,是可以凝聚成线成面的点;“披麻皴”是线皴,并且是可以汇集成面的曲线;“小斧劈皴”就是面,直线的面;“大斧劈皴”则变成了更大的面。线条直线化的皴法趋势在北宋晚期开始出现,南宋开始斧劈皴更是使其明确表现。

经由北宋到南宋,山水绘画中逐渐出现了光感,干湿笔墨控制下各种皴法的叠加。不但体现山石纹理与形状,还在亦湿亦干中透射出光的存在,以此来控制画面的呼吸节奏。郭熙《早春图》

12似乎有不自然的光从底层泛起,光影神秘莫测,随烟云盘旋变化,照亮着岩石。夏圭《溪山清远图》

13大斧劈皴,山体运笔的飞白也制造出了利落的光影。

经研究发现,北宋后期的绘画已经可以看到对明暗交界的表达,而南宋山水不但可以在明暗交界线的位置,并留一条白光加以突出。并且可以表现岩石的多个受光面,并逐一区别受光强弱。最明显的是画水的光反射,在山脚岩石下侧的反光的处理,都已经驾轻就熟。

夏圭《溪山清远图》

四.画品演变

中国古代对画家及作品作出品评时,一般分品论述,鉴赏优劣得失。这是一种超出美丑之外的美学观念,凡所画之物可以不美,却不可以不入品。宋人山水尚“意”,“意”便是其画所品。

14

北宋全景山水“意”的中心是神圣的高山,南宋边角山水“意”的中心是空。北宋是观者看山水万物的“无我之境”,而南宋是画中人在看山水,看虚空,虚空之中的“有我之境”。从南宋小景画来看,以简化物象的手法,表现画面的“空白”、“氛围”。这种留有欣赏余地的处理手法,可调动观者再创造的想象心理活动,从中品味出意外之意,象外之象,增强了意境的深度。

北宋全景山水宏伟超然,借等级礼仪赋予山水庄严的秩序感,那是与神权的对话;到了南宋山水,没有过分的缩小前景放大中景,突出主山和神权,而走向了视觉透视的真实,还原了山水本来的面目,山水画回归了人间。

本文通过南宋和北宋的大时间节点来划割分析宋朝山水画的风格演变,当然北宋也有开下南宋新锋者,南宋也不乏有延成北宋样式者。千年的中国山水绘画史,也正是在循序渐进的逐变和复古轮回中步步推移。

- 韩拙《山水纯全集》

- 敦煌莫高窟,《经辩图》

- 郭熙, 《林泉高致》

- 范宽的《溪山行旅图》

- 李唐, 《清溪渔隐图卷》

- 杨仁恺,《中国美术史》

- 柏拉图,《斐德若》

- 张躁,《历代名画记》

- 马远, 《寒江独钓图》

- 梁楷, 《泽畔行吟图》

- 夏圭, 《四景山水图》

- 郭熙, 《早春图》

- 夏圭, 《溪山清远图》

- 谢赫,《古画品录》

【参考文献】

[1]James Cahill,图说中国绘画史[M].生活读书新知三联书店,2014.

[2]杨仁恺,《中国书画》[M].上海古籍出版社,2009.

- 韦羲,照夜白[M].台海出版社,2017.

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心

京公网安备 11011302000792号粤ICP备17056390号-4信息网络传播视听节目许可证1909402号互联网域名注册证书中国互联网举报中心